|  |

目次

司法試験・予備試験とは

予備試験とは?

法科大学院(LS)修了程度の知識・能力があるかを判定する試験

予備試験は、司法試験の受験資格が得られる、司法試験法第5条にもとづく国家試験です。

司法試験の受験資格するためには、①予備試験に合格するか、②ロースクールを修了する必要があるところ、予備試験に合格すれば法科大学院に通うことなく司法試験を受けることができます。

予備試験と法科大学院修了の違い

| 予備試験 | 法科大学院 | |

| 受験資格 | 制限なし | 大学卒業・見込みの者 |

| 費用 | 受験費用だけ | 授業料は、年間50万円〜140万円程 |

| 期間 | 1年間〜4年間 (人により異なります) | 2年間または3年間 |

| 合格後の資格 | 司法試験受験資格 | 司法試験受験資格 法務博士、新卒資格 |

予備試験には受験資格がありません。学歴・年齢・国籍による制限はないので、中卒や高卒の方や大学在学中の方でも、希望すれば誰でも受験することができます。

一方、法科大学院の受験資格は「大学卒業とその見込みの者」に限定されています。大卒者でも社会人の場合、通常平日昼間に授業が行われることから時間的に通学することは困難でしょう。

それに、基本的には勉強に専念した状態で、3年間で300万円以上の学費が必要となることが多いので金銭的にも通えない方は多いと思います。

時間的または金銭的に予備試験を受験するしか道がない方も多いと思いますが、予備試験ルートであれば最短1年間で合格することも不可能ではありませんし、色々とメリットもあります。

司法試験の合格率は、予備試験合格者の方が高い

| 予備試験合格者 | 81.8% |

|---|---|

| 法科大学院修了者 | 29.1% |

| (主要なLS修了者) | 京都大学法科大学院 62.7% 一橋大学法科大学院 59.8% 東京大学法科大学院 56.3% 慶應大学法科大学院 50.7% |

2019年(令和元年)の司法試験合格率

司法試験の合格率から見た場合、予備試験ルートの方が、司法試験に合格できる確率が高いことが分かります。

予備試験に合格できたということは、それ自体で司法試験に合格できる実力が身についていると考えることができるでしょう。

予備試験合格者の司法試験合格割合

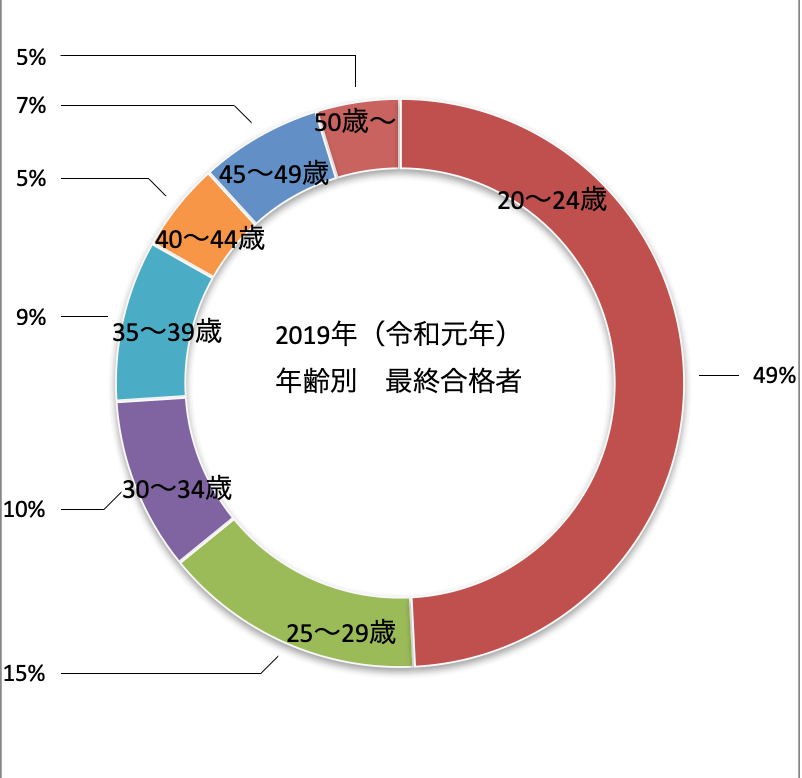

予備試験合格者の年齢

予備試験ルートで司法試験に合格する方の約半数は20〜24歳です。これは大学生や法科大学院生の合格者が多いということを意味しているものと思われます。

予備試験ルートで司法試験に合格する方の約半数は20〜24歳です。これは大学生や法科大学院生の合格者が多いということを意味しているものと思われます。

その他は、あらゆる年代の方が合格されています。社会人合格者も多いです。

予備試験合格者は就職でも有利

法曹関係者の中では、予備試験ルートの合格者の方が優秀だという評価も定着しつつあり、大手法律事務所においても予備試験合格者は就職面において優遇される傾向があります。

司法試験予備試験 受験資格

予備試験の受験資格

予備試験の受験資格について、もう一度確認しておきましょう。

予備試験に受験資格はありません。

誰でも受験することができます。

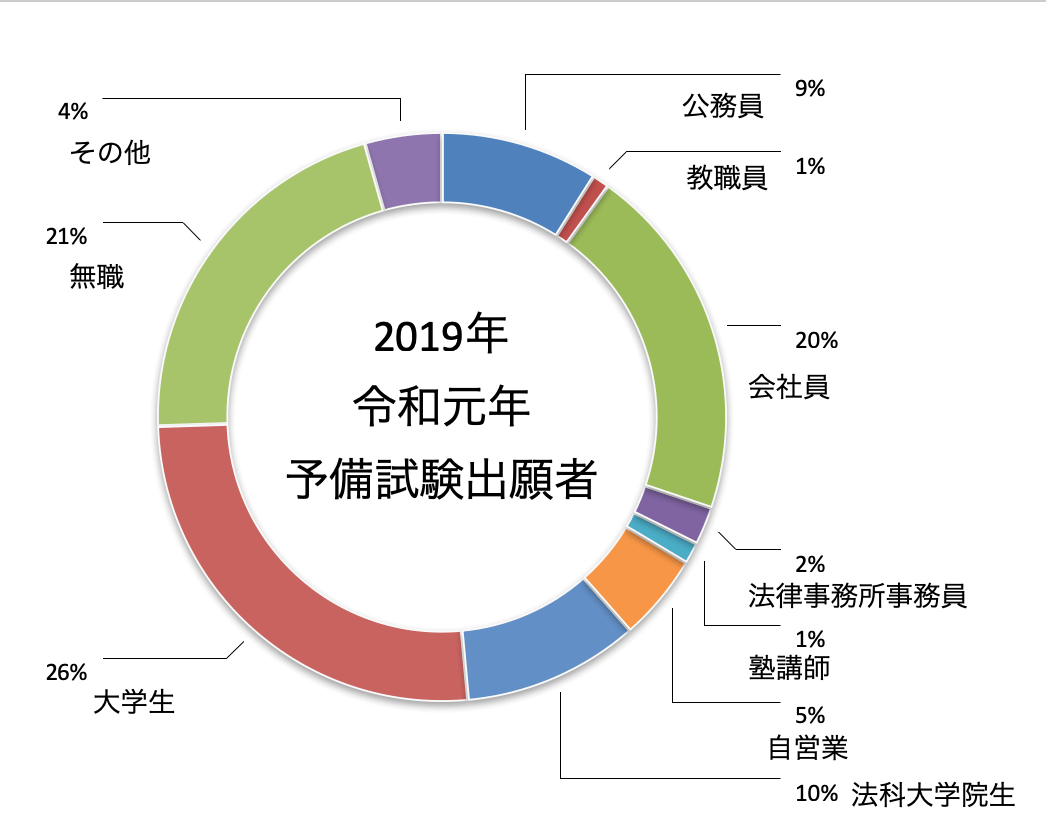

では、実際にはどのような方が受験しているのでしょうか?

実際に予備試験を受験する人はどんな人?

大学生と法科大学院生の受験者数は4,600人程ですが、社会人の受験者数は5,700人程なので、社会人受験生が多い試験です。

なお、その他に分類される人は行政書士や弁理士の方が多いようです。

最終学歴で見ると、大学卒業のかたや、法科大学院やその他大学院を卒業した方が大半を占めていることも事実ですが、短期大学卒業者や高校卒業の方も一定数受験しています。

| 短期大学卒業・中退 | 63人 |

|---|---|

| 高校卒業 | 236人 |

| 高校在学中 | 2人 |

| 高校中退 | 41人 |

また、過去の司法試験受験経験があるかどうかという観点では、受験経験がない方が大半を占めています。

| 受験経験がない | 9417人 |

|---|---|

| 旧司法試験の受験経験あり | 3257人 |

| 新司法試験の受験経験あり | 611人 |

| 両方とも受験経験あり | 1209人 |

司法試験予備試験の試験科目・日程・内容

予備試験の受験日程・試験科目

| 5月:短答式試験 | 憲法、民法、刑法、商法 民事訴訟法、刑事訴訟法 行政法 一般教養科目 |

|---|---|

| 7月:論文式試験 | 憲法、民法、刑法、商法 民事訴訟法、刑事訴訟法 行政法 民事実務基礎、刑事実務基礎 一般教養科目 →選択科目へ |

| 10月:口述式試験 | 民事実務基礎、刑事実務基礎 |

短答式試験の内容・出題形式

予備試験の短答式試験は、六法持込不可のマークシート方式(正誤問題がメイン)の試験です。

試験科目は憲法、民法、刑法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、行政法のほかに、一般教養科目もあります(合計8科目)。

広範囲から出題されますが、過去問を繰り返し解く勉強をしましょう。何度も何度も演習する必要があります。

合格するには全範囲を完全マスターする必要はありません。過去問に絞って、効率的に学ぶ必要があります。

予備校のアプリを使うと効率よく勉強することができます。

論文式試験の内容・出題形式

論文式試験は、予備試験の合否を分ける最難関の試験です。A4の解答用紙4枚分程の記述量が求められます。

予備試験に合格するためには、論文式試験の対策をメインとする必要があります。試験科目は短答式試験の科目に加えて、民事実務基礎、刑事実務基礎も出題されます。また、2021年までは一般教養科目もあります。

論文式試験は事例問題を読んだ上で、問題に聞かれていることに解答していく形式です。

過去問の中から出題されるので、過去問の勉強をして、アウトプットの勉強を数多くこなす必要があります。

口述式試験の内容・出題形式

予備試験の口述式試験は、試験官2名(主査・副査)と面談し、質問に対して口頭で答える試験です。試験科目は、民事実務基礎と刑事実務基礎の2つとなります。

民事実務基礎科目では、要件事実や民事保全・民事執行について問われることが多く、刑事実務基礎科目では、刑事訴訟の手続に関する問題を問われることが多いようです。

論文試験で「一般教養科目」が廃止→「選択科目」が追加

2022年度の予備試験より、論文式試験においてのみ、一般教養科目が廃止されて、選択科目から出題がなされます。

一般教養科目の試験対策については、何もせずに受験する方が多かったですが、選択科目から出題されるとなると事前に試験対策することも必要となりそうです。

ただでさえ出題範囲が広いところ、受験生の負担は増えそうです。

司法試験予備試験 合格率・難易度

予備試験の合格者数

| 平成27年 | 394人 |

|---|---|

| 平成28年 | 405人 |

| 平成29年 | 444人 |

| 平成30年 | 433人 |

| 令和元年 | 476人 |

予備試験の合格者数は、年々増えて来ています。2019年(令和元年)は近年で最も多い人数です。

予備試験の合格率

2019年(令和元年)の予備試験・最終合格率は4.0%です。近年の予備試験の合格率4%前後で固まっています。

短答式試験の難易度

予備試験「短答式試験」の合格率は、毎年20%程度で推移しています。短答式試験に合格するためには6割強は得点できなくてはなりません。

6割と聞くと簡単なようにも思えますが、予備試験の短答式の試験科目は多く、出題範囲は多岐にわたります。

| 予備試験の短答式試験 | 憲法、民法、刑法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法 行政法 一般教養科目 |

|---|---|

| 司法試験の短答式試験 | 憲法・民法・刑法 |

満点を取ろうと欲張ることなく、合格することだけに焦点を置いて勉強しましょう。実際に合格した方の話をよく聞くことが合格への近道です。

論文式試験の難易度

予備試験の論文式試験について、合格率は約20%です。

予備試験の論文式試験は、制限時間内に問題を読んで分析し、法律を適用した上で、答案を構成し、答案を書き上げなくてはなりません。

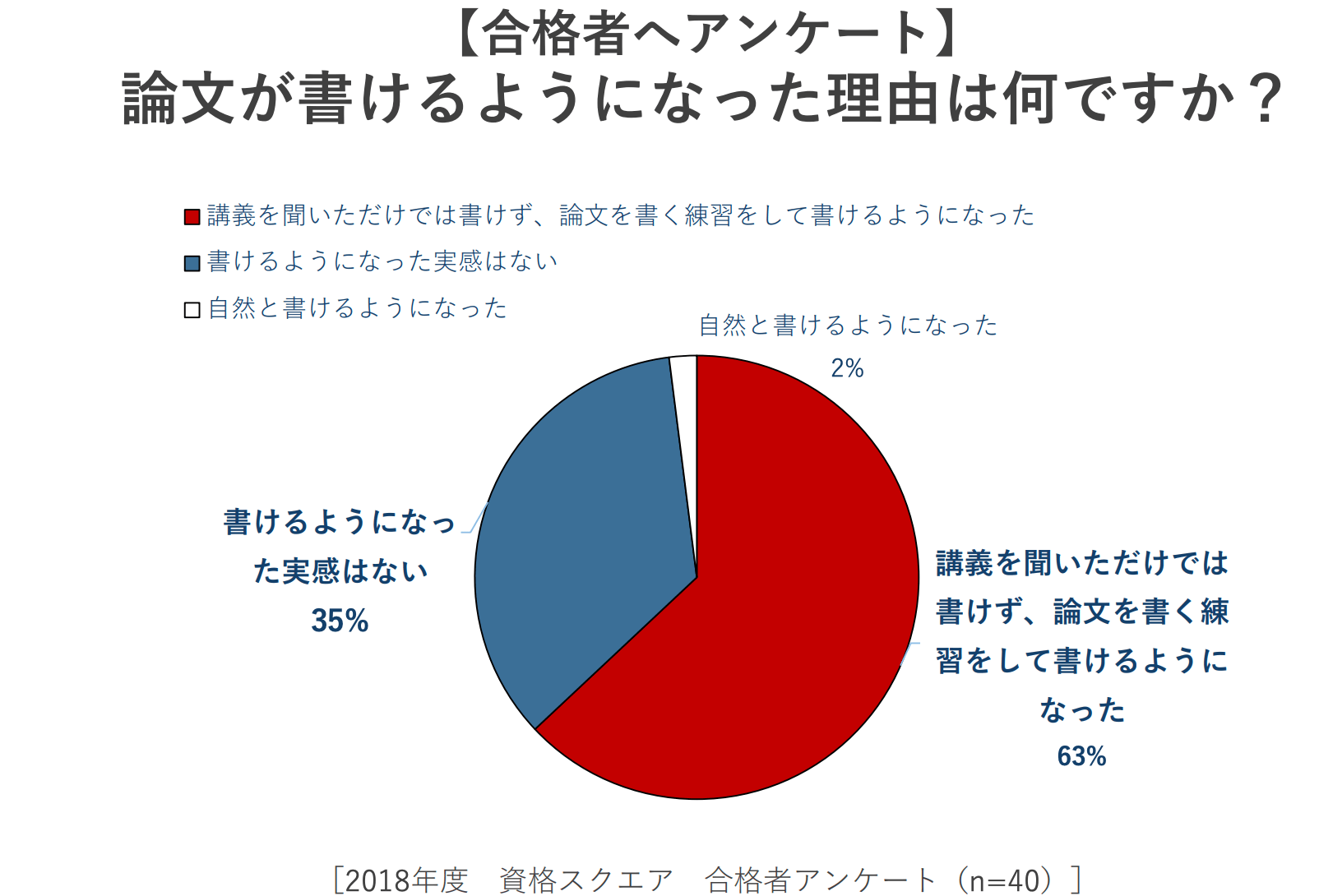

試験科目も多いですし、合格答案を書くにはコツがあるので独学では困難です。

やはり、合格者にアドバイスをもらいながら、実践力を高めなくてはなりません。

予備試験に合格するには、論文式試験を突破することが最難関となります。

口述式試験の難易度

予備試験の口述試験は、多くの合格者が合格できます。合格率は9割を超えているものの、1割弱の方が落ちてしまうのも事実です。

油断せずに対策を練ることが必要です。

司法試験予備試験 勉強時間

予備校の講義時間を比較

| 資格スクエア(オンライン) | 伊藤塾 | |

| インプット | 予備試験:350時間 | 予備試験:942時間 |

| 過去問解説 | 予備試験:80時間 | 予備試験:なし |

| アウトプット | ◎ | ▲ |

予備試験を受験する際には、予備校の講義を上手に利用する必要があります。

試験に確実に合格するためには、またなるべく早く合格するためには、「過去問を学ぶこと」と「アウトプットの勉強をすること」が非常に重要となります。

予備校選びをする際には、過去問とアウトプット学習を重点的に実施できる予備校を選ぶようにしましょう。

よくある失敗例は、インプット学習ばかりしてしまうことです。熱心に予備校講義ばかり聞いていて勉強した気分になってしまう方が多いのです。インプットばかりでは合格することは不可能です。

オンライン講義を効果的に利用して勉強することが重要です。資格スクエアであればインプットの講義時間がコンパクトにまとまっています。

予備試験合格に必要な勉強時間

| 標準的な勉強時間 | 2000時間〜1万時間 |

|---|---|

| 短期合格者 | 1500時間 |

予備試験の合格のために必要となる学習時間は、諸説ありますが「2000~1万時間」だと思います。

短期合格する方でも1500時間は必要でしょう。決して楽に合格できる試験ではありません。

また、誤解している方も多いのですが、司法試験予備試験は長時間勉強すれば合格できると言う試験ではありません。

指標としては「5000時間」勉強しても、何らかの合格の手応えを実感できない方は、必ず勉強方法や学習計画に間違いがあります。早めに軌道修正することを心がけましょう。

勉強時間としては、インプットに欠ける時間は短くしなくてはいけません。合格者はアウトプットの数を増やしています。

一通り学習した方であれば、インプット学習していても合格できないことを肝に銘じなくてはなりません。アウトプットをしている時間こそが勉強時間であると言っても過言ではないと思います。

予備校のインプット講義を聞き終えたら、問題を解く・過去問を解く・過去問を読むと言う作業に注力しましょう。

予備校の講義もなるべく早く聴き終えることが、短期・効率的な学習には不可欠です。

司法試験予備試験 勉強方法

短答式試験の勉強法・試験対策

| 試験科目 | 憲法・民法・刑法・商法・民事訴訟法・刑事訴訟法・行政法、一般教養(社会科学・人文科学・自然科学・英語) |

|---|---|

| 問題数 | 法律基本科目は、各科目10~15問 一般教養は上記4分野から40問程度出題し、20問を選択 |

| 試験時間 | 「憲法・行政法」1時間 「民法・商法・民事訴訟法」1時間30分 「刑法・刑事訴訟法」1時間 |

予備試験の短答式試験は、マークシートによる選択問題の方式で、論文式試験でも出題されないような短答プロパーの条文知識等も出題されます。

短答でも過去問をマスターすれば合格することができるので、過去問を主軸においた勉強がオススメです。

主に論文試験の対策で、勉強時間を費やしてしまうはずですが、短答対策もコツコツと継続してください。スキマ時間を有効活用してコツコツと演習を繰り返しましょう。資格スクエアの短答アプリが評判が良いです。

短答の問題を解くときには、合理的にマスターするために、選択肢にマークをつけながら説いていきましょう。

「○(自信あり)」

「×(自信あり)」

「○?(自信なし)」

「×?(自信なし)」

というように、自分の理解度を明確にすることです。

復習するときには、まず『自信あり』で間違えた問題を復習しましょう。確信犯的に間違えているのですから、徹底して掘り下げて勉強することが重要です。間違えた理由を明確にした上で類似問題も解くことが重要です。

次に『自信なし』の問題も復習することです。同じく正確に理解できるまで掘り下げた後に、繰り返し問題を解くようにしてください。

一方、『自信あり』で正解した問題は、復習不要ですし、再度問題を解く必要もありません。合格するためには間違えた問題や、理解があやふやな問題を重点的に学習することが重要です。

資格スクエアの短答対策アプリを効果的に利用しましょう。

資格スクエアの短答アプリは優れもので、オンライン上で演習可能です。

人工知能を用いて、間違えた問題を優先的に出題してくれるので、効率的にスクキルが上がっていきます。

合格者がオススメする資格スクエアの学習システムを確認しておきましょう。

論文式試験の勉強法・試験対策

| 試験科目 | 憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法 民事訴訟実務、刑事訴訟実務及び法曹倫理 一般教養科目 →2022年より選択科目が導入 |

|---|---|

| 問題数 | 各科目1問程度 |

| 試験時間 | 憲法・行政法:2時間20分 民法・商法・民訴法:3時間30分 刑法・刑訴法:2時間20分 法律実務基礎科目、民事・刑事:3時間 一般教養科目:1時間 |

予備試験の論文に合格するためにも、やはり過去問を学ぶことが重要です。

入門講座を可能な限り早くマスターした後に、過去問の演習に取り組み、読み込み、理解・記憶することを心がけてください。

自分の頭で考えて解いて見ること、そしてそのあとで読み込むことで理解と記憶が進みます。

論文式試験の合格答案を書くために必要となる知識量は、実は少ないのですが、このことを実感できるようになったら合格が近づいています。

合格者からアドバイスをもらったり、合格者の答案を読み込んで、合格答案の作成力を磨いてください。この勉強が司法試験・予備試験に合格するためには最も重要な学習となります。

最初は見よう見まねで構わないので、合格者の模範答案を真似しながら答案を書き始めましょう。受験歴が長くなる方に多いのは、知識を完全マスターしてから論文過去問を解いて、答案を書き始めようとするパターンです。

理解できてから答案を書くという勉強方法は正しくはありません。

予備試験合格から、逆算の思考で論文対策をしましょう。

合格者に評判が良い「資格スクエア」では、合格から逆算した学習システムが構築されています。

基礎講座を一通り終えたら、早速演習問題に取り掛かります。論文過去問を解くことを通じて、合格する力が身についていきます。

問題分析、条文適用、答案作成の力が着実に向上していくのを実感できるはずです。

口述式試験の勉強法・試験対策

| 試験日程(2日間) | 民事実務基礎と刑事実務基礎について、各1日 (法曹倫理も含まれます) |

|---|---|

| 試験形式 | 夫々、15分〜30分程度の口頭質問 |

次は予備試験の口述式試験の対策についてです。

合格率が90%を超えるため、また論文式試験対策に追われて、口述試験対策まで手が回っていない受験生が多いと思います。

口述式試験では、民事保全・民事執行法・要件事実などについて、試験官から口頭質問を受けるので、即時回答できるよう端的に理解しておく必要があります。

とはいえ、口述式試験の試験科目は、民法・民事訴訟法、刑法・刑事訴訟法の知識と理解が前提となるので、やはりまずは論文式試験に合格することに意識を集中させましょう。

口述式試験の当日は、長い方ですと3〜4時間待たされることがありますし、試験監督2人を面前にして緊張状態が高まっている中で行われます。

試験当日に、実力を発揮できるか心配になる人が多そうです。

不安を取り除くためにも、論文式試験の勉強を行う中で、自分の口でも説明できるように意識して勉強していくことが重要です。

口述式試験対策は、予備校の対策講座を利用しましょう。

例えば、資格スクエアの場合、論文試験と口述試験で使える論証集の評価が高いです。

空いた時間もこまめに使いなから、理解と暗記に励みましょう。それに、資格スクエアでは口述式対策講座や口述模試も開講されており、評価も高いです。

司法試験予備試験 独学

司法試験・予備試験に合格するためには、完全に独学で合格することは無理だと考えてください。

しかし、予備校の講義を聞いているだけでは何年経っても合格することは不可能です。

独学で勉強してはいけませんが、しかし、自学自習の精神が非常に重要です。予備校の講義を聞いて理解したつもりになる勘違い受験生にだけはならないようにしてください。

過去問を中心として、アウトプット中心の勉強方法をコツコツと継続することにより、予備試験に合格することは可能です。

予備校を選ぶ場合には、アウトプット機会が多い学習システムを採用している予備校を選びましょう。

司法試験予備試験 社会人が働きながら勉強して合格できるのか?

予備試験のことを言い換えてみれば、諸般の事情から法科大学院に通うことができない社会人受験生のための試験と言うことが可能です。

しかし、試験勉強の時間を確保することは難しい点もありますが、時間の制約があるからこそ、合格に必要となる勉強だけに的を絞って勉強する注意を払うことができると言う利点もあります。

社会人受験生の場合には、受験にあたり色々と注意しておくべきこともありますが、合格することは不可能なことではありません。

毎年多くの社会人の方が合格していきます。社会人合格者の場合には、法曹になったあと活躍の場がより一層広がります。

社会人から受験する方はこちらの記事も確認しておいてください。

司法試験予備試験 過去問

司法試験予備試験の問題は、「司法試予備試験験考査委員」が作成しています。考査委員には、裁判官、弁護士、大学教授が就任して、次年度の試験問題を作成していきます。

試験問題を作成する際には、過去問も参考にして作成していると言う話も聞いたことがあります。

過去問は、専門家たちが時間をかけて精度の高い問題を作成しているので、問題の質はとても高いです。

予備試験の勉強をするときには、過去問を読んで理解して、過去問で演習して、過去問を覚え切ってしまうように意識しながら勉強することが重要です。

過去問を意識したアウトプットの学習ができる予備校を選びましょう。

司法試験予備試験⇒オススメの予備校

予備試験の予備校を比較する

| 予備校名 | 料金 | 特徴 |

| 資格スクエア | 17万円〜 | 近年、合格者に評判が高いオンライン予備校。合格から逆算して効率的に学習できます。短期合格者や社会人合格者からの評判が良いです。詳細はこちら≫ |

| アガルート | 28万円〜 | 総合型のオンライン予備校であり、資格スクエアと同様に合格者の評価高し。ある程度、勉強が進んだ段階で応用編として利用しやすいことが多い。詳細はこちら≫ |

| スタディング | 11万円 | 初学者に評判が高いオンライン教材。社会人受験生に人気がある。受験仲間と励まし合いながら勉強もできる。低価格が魅力的だが、学習フォロー体制が弱い。詳細はこちら≫ |

| 伊藤塾 | 60万円〜 | 大手予備校の安心感はあるが、重厚な教材を用いるが消化不良となる受験生が多い。講師の質はそれほど高くはない。詳細はこちら≫ |

| LEC | 32万円〜 | 大手予備校。LECは自習室が良いことで評判。講師との相性が悪いと難ありで若干リスクあり。。詳細はこちら≫ |

オススメの予備校は資格スクエア

どの予備校講座で勉強するか。予備校の選びは、予備試験の合否に直結します。

合格者に評判が高いのは、

「アガルート」と

「資格スクエア」

講座選びをする際には、必ず体験受講や説明会を受講して、自分の目で確かめましょう。

|  |

\ 合格者の評判◎/

資格スクエアは、合格者にとっても評判が良いオンライン予備校です。

資格スクエアは、合格者にとっても評判が良いオンライン予備校です。

公式HPで必ず確認しておきましょう。