初学者であるにも関わらず、1年間の短期合格を目指す方もいますが、予備試験に合格するには少なくとも2年間の受験期間が必要だと思います。

とりわけ社会人受験生の場合は、無理は禁物。時間と体力のペース配分に気をつけること。働きながら受験する人は一年目は「まず短答試験」に合格し、二年目に「論文試験と口述試験」に合格することを目指して勉強すべきでしょう。

でも、

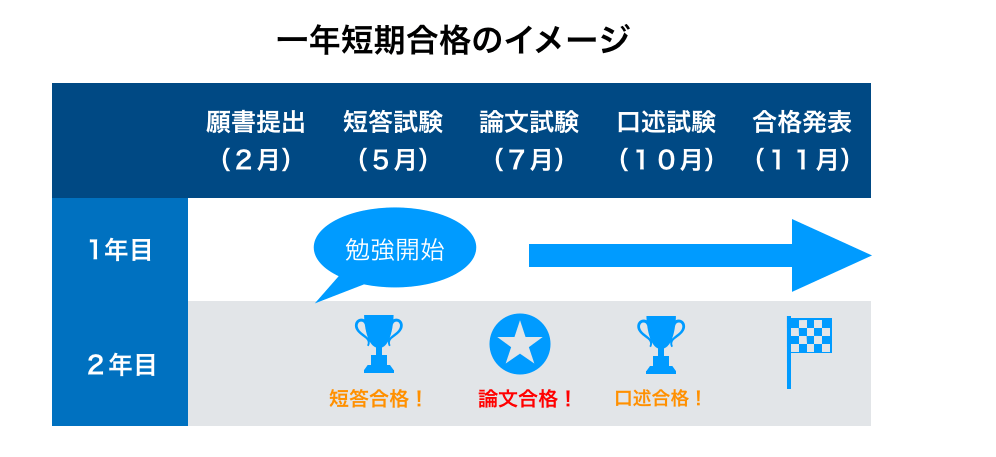

大学生・法科大学院生・専業受験生の方だったり、

例え社会人でも気合十分で、本気で短期合格する覚悟があるならば、1年合格も決して無理な話ではありません。

真剣モードで「1年短期合格」に挑戦する方に向けて、短期合格のロードマップをお話しします。

目次

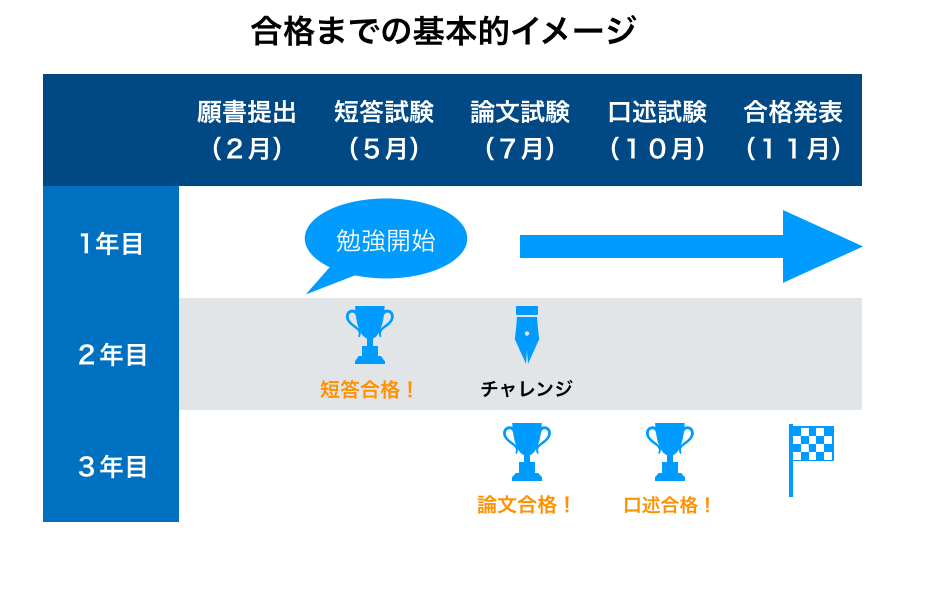

予備試験短期合格のスケジュールは2年間(初学者)

まずは、司法試験予備試験に合格する迄の標準的な学習スケジュールを確認しておきましょう。

予備試験は頑張れば必ず合格できる試験ですが、

しかし、

長期間そして長時間勉強したからといって合格できる試験ではないことに注意しましょう。

予備試験に確実に合格したいなら、

じっくりと腰を据えて、ガリ勉スタイルの勉強方法は決してオススメできません。完璧主義は絶対にNG!

初学者であれば、まずは、1年目に短答式試験突破してしまうこと。そして満を辞して2年目に論文合格まで目指すこと。最終合格までに必要な受験期間は2年間と心得るべきです。

2年間で合格できなければ、「一生合格なんかできやしない」という危機意識を持つことが重要です。

本気で合格したいなら、

ゼロから勉強を始める初学者も、来年は短答試験に合格し、再来年は論文試験に合格するスケジュールで集中して勉強しなくてはなりません。

着実に合格したいなら「短期合格」を目指すしかないのです。

初学者の方は、受験期間は2年間が標準であることを認識し、3年以上の学習期間とならないように注意することが必要です。意欲がある方は1年合格を目指すのもありです。

予備試験短期合格を阻む「見えない壁」(事前準備編)

短期合格を目指す上で、絶対に抑えておきた前提知識は身につけておかなくてはなりません。

知られているようで、知られていないのが、

「法律の読み方」

法律を学ぶのに、法律を読めない受験生は実際のところ多いのが現状です。

予備試験そして司法試験の受験期間が長引く人の多くが法律の読み方を知らないがために、

「誤読」

「読むのに時間がかかる」

ということで、理解不足や時間不足に陥っています。

法律・判例、そして予備校テキストの多くは「それくらい知っているでしょう」という前提で書かれています。例えば、条文に頻出する「又は」と「若しくは」の違い、「及び」と「並びに」の違い——これら法律の読み方ルールを頭に入れてから勉強を始めないと、理解ができません。

短期合格を目指すなら、「基礎の基礎」である読み方を重要視しなくてはいけません。

法律の読み方を正しく身につけてから勉強するのと、そうでないのとでは、理解の早さに雲泥の差が生まれるからです。

同じ1年間の学習でも、基礎がしっかりしている人は1年間で応用問題まで到達できる一方、基礎が曖昧な人は条文レベルで苦戦し続けることになるの目に見えて明らか!

「なんとなく」の理解に留まらないよう。

予備試験短期合格への最短ルートは、まず「正しい読み方」を身につけることから始まります。

遠回りに見えるこの一歩こそが、実は最も確実で効率的な合格への道です。

(2025/07/02 09:47:20時点 Amazon調べ-詳細)

予備試験に1年で超短期合格するコツ

予備試験に1年短期合格を目指す(基礎学力ある人)

法律の基礎学力がある方の場合は、予備試験に1年合格することを目指しましょう。

行政書士だったり司法書士だったり、はたまた過去に予備試験の受験経験がある方であれば尚更です(法律知識がゼロの初学者でも、学習スタイルがはまれば、1年間で超短期合格してしまう人もいます)。

学習経験者であったとしても、予備試験の学習範囲は膨大なので、

1年間で短期合格するには、メリハリをつける必要があります。予備試験合格に本当に必要なことのみに集中して必要最小限の労力で学ばなくてはなりません。

予備試験に1年で短期合格する戦略・コツ

予備試験は、短答試験・論文試験・口述試験があるところ、論文試験が最難関ですから論文合格に向けて学習の軸を置いてください。

予備試験に合格するためには、

- 論文式試験を重視し、書くことにの対策を十分練ること

- 短答式試験は合格点を見据えて効率的に学習すること

この2点を意識して学習戦略を練る必要があります。

短答試験対策は論文知識に肉付けするイメージで勉強することがポイントです。

限界なんて設けちゃ駄目。学習計画を立てる際は、取捨選択を明確にして「無駄な勉強は徹底して省くこと」です。

受験期間が長引くとモチベーションが低下。不合格の連鎖となり受験期間が長くなりがちです。

年内(受験の前年)の受験対策

1年間で短期合格するために、時間・体力・精神力の全てを受験勉強に集中してください。

年内(予備試験受験の前年)に何を勉強するかで、合否が決まります。

翌年の予備試験当日に、合格点を上回っていることをイメージして、合格から逆算して「学習範囲」「学習深度」「勉強時間」を細かく設定しておきましょう。

注意すべきことは、勉強の時間量と学習量は重要でないと言うこと。予備試験合格に必要なことだけに学習の的を絞って絞って切ることです。

的の中心だけを見据えて無駄を削ぎ落とすことです。

(1)予備試験の入門・基礎講座

予備試験合格に必要な基礎知識をインプットすることは大切ですが、基礎講座はなるべく早期に全体を一回しします。解らない内容があっても、とりあえずは次の学習に進むことが重要です。

全体像と基本原理を押さえればそれで十分です。

予備試験(そして司法試験)は、法律知識の多い人が合格する試験ではありません。合格に必要となる知識量は驚くほど少ないのです。

知識を増やす勉強や、幅広く理解する勉強をすることは自己満足に過ぎず、無駄です。無駄な勉強です。

ガムシャラに勉強をする人は高い確率で不合格の推定が働きます。

合格に直結することだけに的を絞りきって勉強することです。

基礎講座は、ポイントを絞った講座で、なるべく早く一回しして終わらせましょう。全体像をイメージすることです。

(2)予備試験・論文式試験対策

予備試験の入門・基礎講座を一回ししたら、直ぐに実践演習に移りましょう。理解不足のことが多く消化不良のことが多いと思います。

早く問題を解かなくてはいけません。

問題文を読んで、模範解答を読む学習方法を採用することが短期合格には必須です。早めに論文式試験対策に取り組むことです。

論文問題を解いて、解答を読むアウトプット学習を繰り返しましょう。移動時間やちょっと空いた時間を利用することも重要です。

アウトプットの論文式試験対策には、過去問を使ってください。模範解答を読んで論文合格答案の書き方を学びます。過去問演習を軸にして、基本理解の筋道を作ることです。

論文式試験の実力が身につけば、予備試験に最終合格できます。論文過去問題と模範解答を読んで、理解する練習を今直ぐに始めることです。

実際に自分でも論文過去問の解答を実際に書くことも重要です。

論文答案を書こうとしても最初は四苦八苦して、何も文字を書けないことでしょう。

しかし、兎に角何か文字を書くことです。作成した過去問答案は自己添削をして、そして合格者や講師に添削してもらいます。何度も書く練習を繰り返すうちに合格答案を書けるようになっていくものです。

まずは始めることが大事。

何度も過去問を読んで、論文答案を書いて、添削してもらうこと以外に方法はありません。

(3)予備試験・論文合格答案を作成(完全解答・実践解答)

年内(予備試験受験の前年)の勉強は、論文対策に重点を置かなければなりません。

論文式試験の受験対策として、実際にやる勉強は

- 論文の過去問題を解く

- 実際に論文答案を書く

- 書いた答案を添削してもらう

- 答案を書き直す。

これをひたすら繰り返すことです。

論文の合格答案を書く勉強をする過程で、論文知識が固まります。

過去問で軸となる重要問題を軸にして、「完全解」の答案と、「実践解」の答案を2つ書いて理解を深めることがベストの方法です。

過去問の理解を十分に深めた上で、実際の本試験では「何をどこまで書けば合格できるものか」検討しなくてはなりません。

論文の過去問対策をじっくりと正確に行うことで、その出題範囲の短答式試験の問題は解けるようになります。

私も他の合格者と同様に、資格スクエアのスマホアプリを重宝しました。

年内の予備試験受験対策・スケジュールまとめ

- 入門基礎講座⇒オンラインで反復学習

- 論文過去問題⇒アウトプット・添削

- 論文合格答案⇒完全解答と実践解答を作成

- 短答式過去問⇒スキマ時間に論文関連論点潰し

予備試験合格⇒半年前からの受験対策

半年前からの短答試験対策→失敗例

さて、

論文試験は重要ですが、短答試験に合格しなくては論文試験を受験することができません。

「予備試験の半年前」、と言いますか、「年が明けたら」短答対策の勉強に力を入れましょう。

予備試験に落ちる人のうち、半年前からの「短答受験対策」において、よく失敗する事例をお話しします。

よくある失敗例は、

「短答知識のインプット学習」に学習が偏ること、

です。

不合格者は短答知識の暗記に気合いを入れた勉強をしてしまいます。細かな短答知識を記憶して、「とりあえず短答合格」を目指して、短答合格を確実にするための努力に力を入れます。

しかし、

短答知識を暗記するインプット学習に力を入れてる人は、たとえ短答試験に合格したとしても、論文試験に落ちる推定が働きます。

予備試験の不合格体質がある人の典型例なのですが、実は多くの人が短答知識を詰め込む勉強スタイルを採用しています。

自己満足感で勉強していたのでは、不合格の推定が働きます。それに短答試験も完璧主義は禁物です。

それに、

短答式試験の対策学習をするときは短答過去問に絞った勉強をすることも重要です(過去問の中でも優劣をつけます)。短答対策には、やはり資格スクエアの「予備試験対策短答アプリ」を利用すると良いと思います。

短答試験対策の勉強は、隙間時間をうまく使って、地道に毎日継続することです。時間を区切って問題演習を繰り返すこと。何度か解いているうちに正解できる問題が出てくると思います。

予備試験当日に向けて、何度も正解できた問題は省いて構いません。間違った問題と確信をモテない問題を繰り返し解いていくようにしましょう。しかし、何度も間違う問題は出題可能性の少ないCランク問題の可能性があります。Cランク問題は捨て問です。捨て問はサッサと捨て去ることです。取捨選択が重要なのです。

短期合格する際にやってはいけないことがもう一つあります。

予備試験不合格者が陥りがちな勉強方法、よくある失敗例ですが、

一生懸命に勉強しようとして焦るあまりに、基本書を読み込んだり、条文を素読する知識詰め込み型をすることです。

短答は、過去問知識だけで合格することができるのです。

予備試験半年前からの短答対策は、合格ラインを見据えながら、なるべく論文試験の勉強に力を注がなくてはなりません。

半年前からの論文試験対策

論文試験に合格するためには、予備試験半年前からの時期においても、論文式試験の答案作成(アウトプット)の勉強をしなくてはなりません。

たとえ、

短答式試験の勉強をする半年前そして短答試験直前の段階になっても、論文式試験の勉強を疎かにしてはいけません。

しかし、論文試験対策で注意すべきことがあります。

それは半年前からの論文試験対策では「新しい勉強をしてはいけない」と言うこと。すなわち新しい論文過去問題を解いてはいけません。

あらかじめ決めておいたマスターすべき過去問だけを繰り返し解くようにしましょう。既に作成している論文答案の「完全解答」と「本試験当日の実践解答」の2つを何度も読み直し練り直すと良いと思います。

完璧主義はNGです。

論文試験では、時間内に書ける分量で、且つ採点者に伝わる文章でなければ合格できません。合格者のアドバイスを受けて、答案の添削指導をたくさん受けて、何度も答案を書くことで初めて論文合格に近づいていきます。

予備試験の半年前の時期になったら、

マスターすべき論文問題(過去問)の数を更に厳選していくことです。絞って絞って絞り切ることです。そして論文過去問の答案を書く機会を多く持ち、添削指導してもらえる学習環境を構築しましょう。

何度も書きましょう。

半年前〜直前期・スケジュールのまとめ

- 短答式試験対策⇒本格スタート

- 短答式試験対策⇒論文過去問論点から潰す

- 論文式試験対策⇒決めた範囲の過去問のみ

- 論文式試験対策⇒完全解答と実践解答マスター

短答試験の1ヶ月前は短答対策に集中(4月〜5月)

予備試験1ヶ月前→過去問のみ反復継続

いよいよ4月に入り、短答試験1ヶ月前の直前期になったら、1ヶ月間だけは短答試験の勉強に集中してください。

決して焦ってはいけません。

直前期になっても、過去問演習から離れてしまってはいけません。

新しい勉強方法に手を出してはいけません。過去問演習を繰り返す作業に終始してください。自分が決めた勉強方法を信じましょう。

インプット学習は不要と心得ましょう。

あくまでも重要なことは「アウトプットを繰り返すこと」。同じミスをしないように理解と処理手順を構築し直す勉強をすることです。

<直前期の短答対策>

①1つの肢に時間をかけない。スピード重視する

②必ず根拠を持って解答する

③苦手な分野は「集中的に」一挙に解く

特に②必ず根拠を持って解くことが重要です。この短答学習は、そのまま論文対策になります。

短答テクニックで合格できても論文合格することはできません。

直前期には「捨て問」の過去問はバッサリと捨てること。直前期には頻出問題をしっかりと掘り下げる必要があります。

予備校の短答式・模擬試験

予備校では「短答式試験の模擬試験」が開催されています。

予備校の模擬試験は、

確かに1回位は受講しても良いと思いますが、何度も受講する必要はありません。

時間に余裕がない人は、模擬試験を受けるよりも過去問演習を繰り返した方が良いでしょう。

しかし、どうしても模試を受けたいときは、資格スクエアの「AIが予測する予備試験 短答式試験模試「未来問」の受講がオススメです。

短答試験後は論文試験に集中(5月〜7月)

予備試験の短答試験が終わったら、試験終了の翌日から論文試験の勉強を始めましょう。短答式試験には合格したものとして勉強することです。

論文式試験の直前期なのですから、

今が勝負どころです。最後の追い込みをかけましょう。

手を広げすぎない!過去問の反復復習

ただし、

予備試験(論文式試験)に受かるためには、闇雲に色々なことに手を広げてはいけません。

あくまでも今までの勉強を繰り返して復習するだけにとどめておきましょう。過去問知識をベースにして、完全解の答案と実践的な答案を作成する勉強に集中しましょう。

完璧にする過去の論文問題をあらかじめて固定しておくことが重要です。

その過去問だけを繰り返すようにしましょう。計画外の新しい過去問に手を出す必要はありません。

「新しいことには手を出さないこと」このことが重要です。

今まで解いた論文式試験問題の過去問だけに的を絞って復習することです。

論文問題を解く際の、思考フロー・基礎知識・処理手順を確認してください。

自分が持っている少ない知識と問題から読み取れる事実のみを使って、いかにして合格答案を作成できるか?ということだけに意識を集中させるようにしましょう。

予備校利用は過去問講義に厳選

予備校で予想問題を使った答練や講義が開催されていたり、模擬試験が実施されていたりします。

しかし、これらの講義を利用するのは『過去問の勉強を十二分に勉強し尽くした』と言える人だけにしてください。

過去問を研究し尽くして、基礎知識も備わっていると自信がある場合にのみ応用学習として予想問題や模擬試験にチャレンジすると良いでしょう。

直前期・予備校の出題予想講義のメリット

とはいえ、予備校で開催されている「出題予想」や「総まとめ講義」が重宝できる場面もあります。

マスターしている過去問においてカバーできていない論点もあるはずです。そのような論点を潰す意味においてのみ、予備校の講義・答練を利用しても良いとは思います

法律実務基礎科目・選択科目

法律実務基礎科目や選択科目についても、合格に必要となる核知識の確認として予備校を利用するメリットがあります。

もれなく満遍なく勉強するためのペースメーカーとして予備校の利用価値はあります。

直前期こそ短期合格者の勉強方法を真似する

1年間の短期合格を達成する人は、持っている少ない基礎知識を駆使して合格答案を作成しています。

あなたが短期合格を果たすためには同じく短期合格した人の勉強方法を真似することが重要なのです。

予備試験に短期合格する人の特徴

論点主義の勉強はしない

予備試験の短期合格者は知識量が多いわけではありません。

「法律論点」についても重要論点しか押さえていません。

予備試験本番でも、問われている論点に気づかないケースが多々ありますが、それでも短期合格してしまいます。

短期合格者は、

- 問題の事案分析

- 解決に必要な条文を抽出

- 問題文の事実をあてはめ

この3つを徹底しています。

さらにその上で、「条文の文言」に「問題文の事実」をうまく当てはめることができない時に、「条文解釈」をする思考回路を辿ります。

条文解釈は、趣旨解釈、原則・修正パターンなどの手法を用いて条文解釈を経た上で、事実評価と当てはめをして「妥当な結論」を導く思考回路を辿ります。

予備試験に合格するには、この思考プロセスが全てと言っても過言でありません。予備試験では論点は問われていません。上記の思考回路が問われています。

論文の答案練習を徹底してこなす

そして、予備試験合格者は、上記の思考プロセスを鍛えるために、論文答案作成の練習を徹底しています。

採点者に評価される表現力を鍛えるためにも、論文答案の作成練習を徹底して行います。

短答対策は試験としての割り切り

短答試験については、深く学ぶというよりは、ある意味試験として割り切りをしています。

「記憶→忘却→記憶」を繰り返し行うことによって、解答力を高めています。

|  |

\ 合格者の評判◎/

資格スクエアは、合格者にとっても評判が良いオンライン予備校です。

資格スクエアは、合格者にとっても評判が良いオンライン予備校です。

公式HPで必ず確認しておきましょう。